Notre périple culturel à Londres a été sponsorisé par la cellule londonienne du FLC. Il s’est déroulé sous l’œil attentif d’un chaperon de la dite cellule, qui nous a accompagnés tout au long de notre itinéraire.

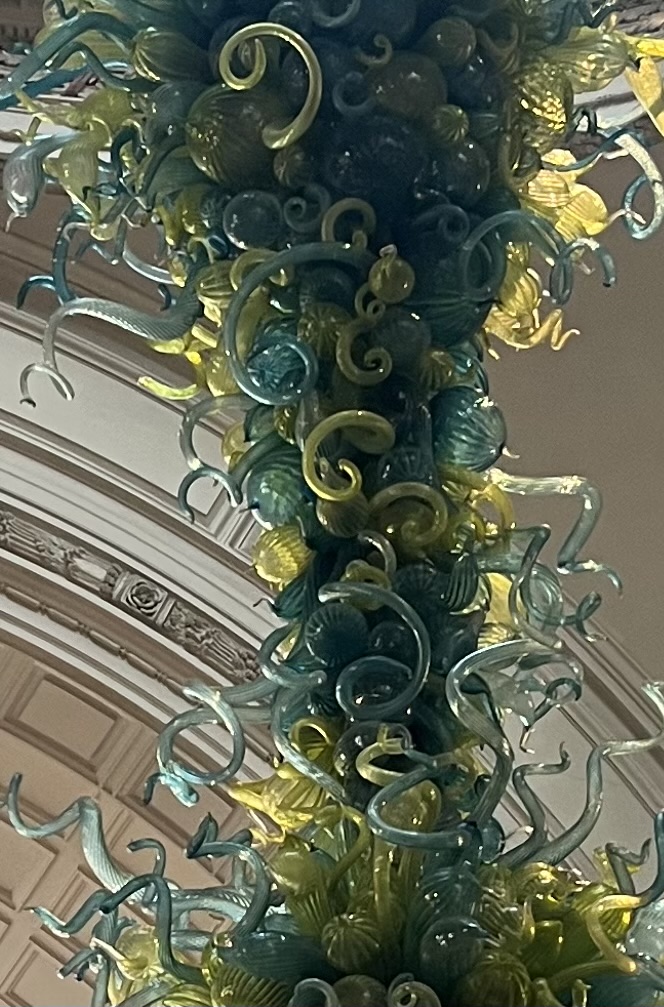

Sculpture de Dave Chihuly à l’entrée du Victoria and Albert Museum de Londres.

Sculpture de Dave Chihuly à l’entrée du Victoria and Albert Museum de Londres.

Le Victoria and Albert Museum de Londres est éléphantesque. On y trouve 145 galeries. Il y en a pour tous le goûts : mode, céramique, meubles, sculptures, arts graphiques, photographies, bijoux, vitraux, arts d’Asie et j’en passe.

Dulcinée aime la céramique et les azulejos. Forte de ces inclinations, elle nous a imposé la visite d’une salle réunissant, selon Wikipédia, quelque 80 000 artefacts. Nous l’avons traversée en coup de vent. Entassés dans d’interminables vitrines-bibliothèques, les objets, semblaient s’être donné le mot pour nous intimer de fuir.

Notre chaperon nous a par la suite invité à visiter la salle «Furniture» afin de jeter un regard socio-historique sur les nombreuses chaises qui y sont exposées.

De beaux artéfacts :

Chaise sgabello, typique de la Renaissance italienne.

Chaise conçue par Marcel Breuer pour Isokon.

Fauteuil de bureau conçu par l’architecte américain Frank Lloyd Wright vers 1904.

Modèle « Sitzmaschine » (machine à s’asseoir) conçu par Josef Hoffmann vers 1905.

Iconique S-Chair, une chaise sculpturale conçue par le designer britannique Tom Dixon, vers 1987-1988.

La célèbre chaise de bistrot no. 14 de Thonet, conçue en 1859. Modèle standard des cafés viennois.

Au terme de la visite, notre chaperon, d’ordinaire réservé et flegmatique, est monté sur une table à tréteaux de l’époque des Tudor et s’est livré, devant un public médusé, à une harangue sur la libération des chaises.

Retranscription :

Heart. [Ce coeur papillonne. Ce ne sont pas des mouches]

Heart. [Ce coeur papillonne. Ce ne sont pas des mouches]

Portrait of a women of the Hofer family, aux environs de 1470. Auteur inconnu.

Portrait of a women of the Hofer family, aux environs de 1470. Auteur inconnu.

Chaise 360° par Konstantin Grcic.

Chaise 360° par Konstantin Grcic.