Pour le dire comme Arlette Farge, j’écris dans le bruit sourd d’en dessous l’histoire, dans les propos minuscules, dans ce qui veut se dire et parfois s’effondre avant d’être formulé, dans le « moins » de l’histoire. Je cherche ces voix que le temps échappe dans son sillage.

Marie-Hélène Voyer, Précieux sang.

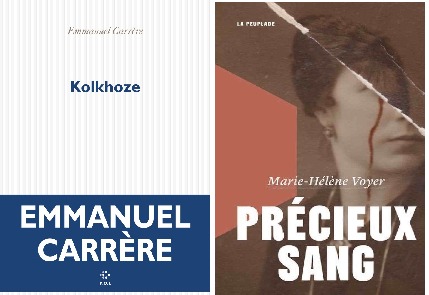

J’aime les coïncidences. J’ai lu Kolkhoze d’Emmanuel Carrère et j’ai enchaîné avec Précieux sang de Marie-Hélène Voyer.

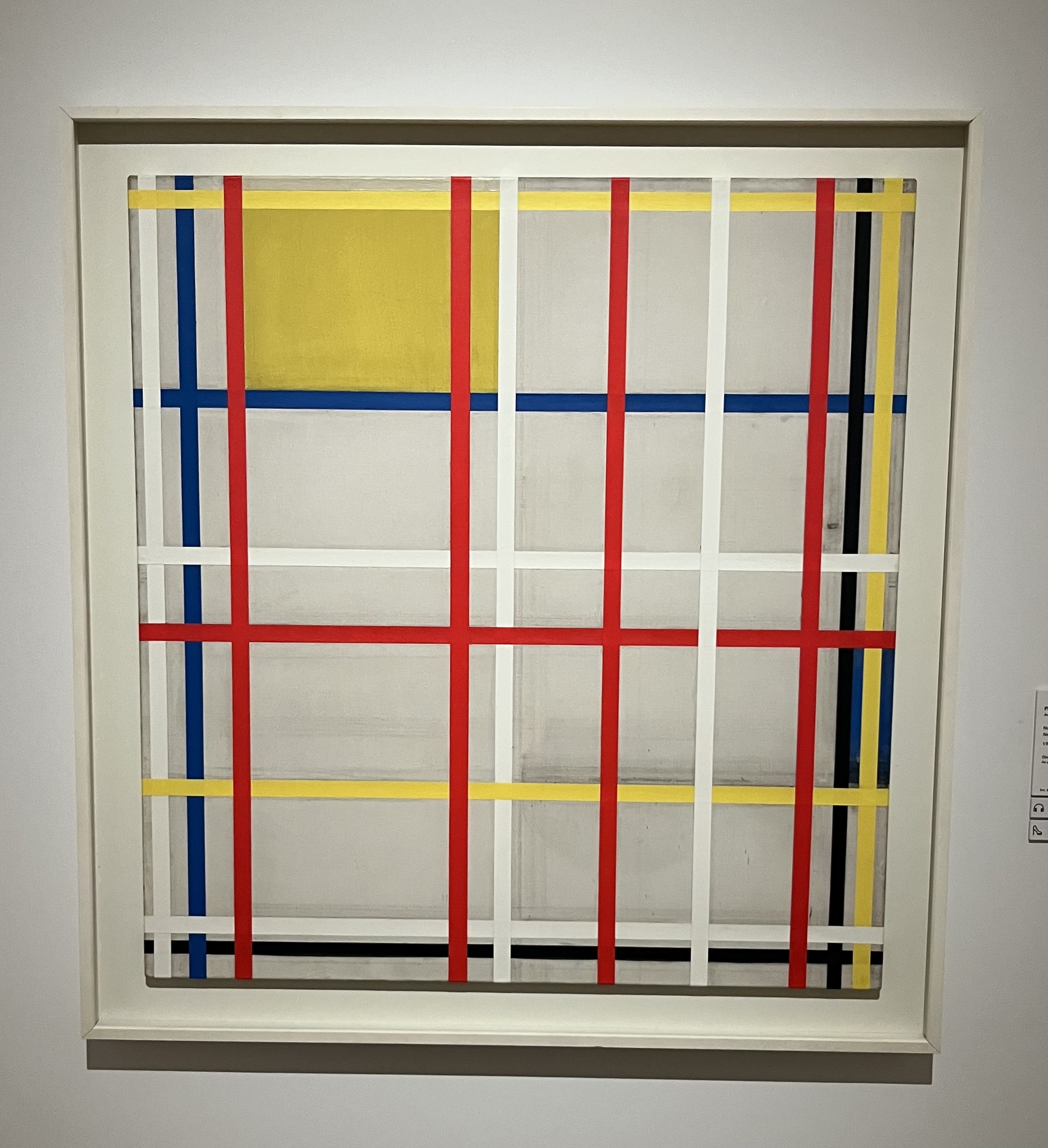

Le roman de Carrère – le surdoué – trace le portrait de sa mère, Hélène Carrère d’Encause, secrétaire perpétuel de l’Académie française, morte en 2023. Ce roman qui mêle le récit familial à l’histoire, la grande, traîne en longueur. Un récit traversé par la rencontre de multiples figures illustres. Trop visibles. Majuscules. Ça nombarde et pavanomme à foison.

J’ai préféré les femmes invisibles, minuscules et oubliées de Marie-Hélène Voyer.

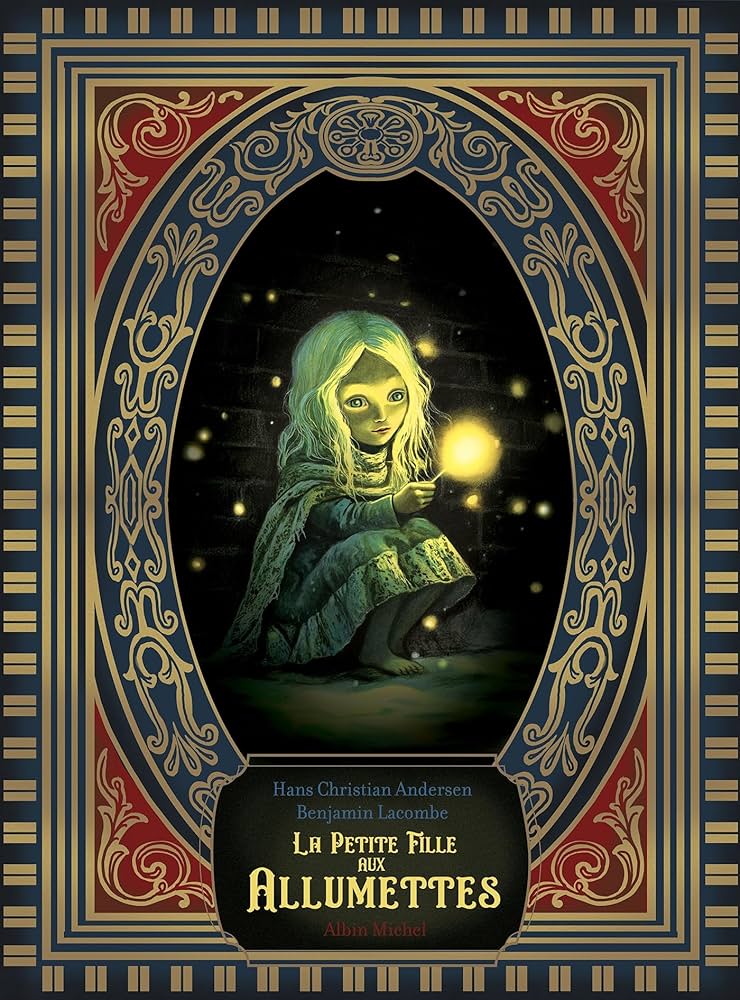

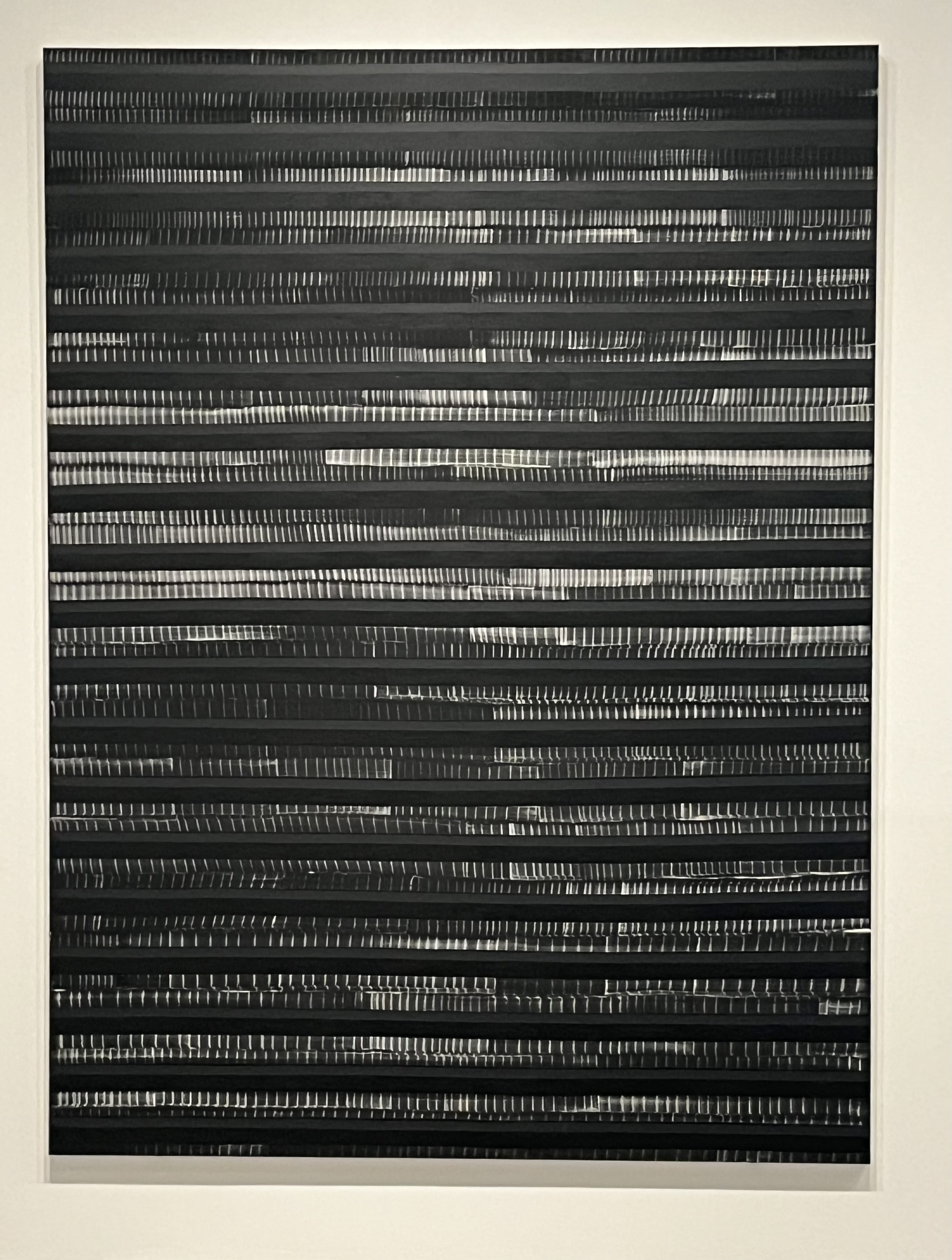

Les anonymes de Précieux sang travaillent jusqu’à s’en tuer. Dans un abattoir, une mine, une usine d’armements, une fabrique d’allumettes, un atelier de couture. Lignées de corps austères et généalogie de femmes invisibles. Les imperceptibles. Les occultées de l’histoire. Les petites mains. Femmes corvéables. Torcheuses de restes. Marie des basses besognes. Lignée de corps ployés.

Dans la deuxième partie – autobiographique – du recueil, l’autrice déploie une folie du voir et du regard. Toute jeune, elle regardait le monde à travers les guipures des rideaux. Elle a aussi photographié l’été de ses dix ans avec un vieux Kodak Instamatic sans pellicule, mais les images non-captées sont restées gravées dans sa mémoire. Le jour où une éclaboussure de chaux a ouvert une brèche dans son regard. La brûlure d’une soudure qui l’a sauvée de l’inattention. La famille magnifiée par des photos ratées. Une grande tante borgne, son œil perdu. L’abattage d’une vache comme un événement optique. Écrire et voir avec des yeux de chair. Les aveuglements de son regard saturé de corps meurtris. La beauté ne peut être que craquelée.

Cette fonction scopique traverse tout le recueil.

Lire ébloui.

Par des perles :

quand le temps s’automne

Les dents dénervés

Les fouissages dans le maigre de mes joues.

Les ombres explosives.

La tête épluchée.

Les écorcheries.

Les mâchoires molles comme moëlle. (un lipossible, si on exclut le pluriel de molles)

Des anadiploses en cascade :

une nuit de mars

j’ai rêvé dans mes fièvres

rêvé mon visage creusé

creusé comme fruit piqué

piqué comme luette percée

percé comme palais tranché

tranché comme stigmates

sur ma langue déviandée

Des néologismes :

Achâleries, morfondages, épeurements de la mort, amignonnés, estropiures, asbeste, le plancher qui s’accordéonne, grichoune.

Des mots rares :

Encatiné, agousser.

Des incantations :

L’incantation sur les bêtes écornées.

Chaque jour je regarde passer les écornées, les assommées, les convulsives, les démanchées, les mal pleumées, les chenues, les chétives, les têtes à l’envers, les faces de carême, les mal saignées, les taraudées, les gigueuses, les embourbées, les empestées, les tortilleuses, les rongées d’avance, les fendues en quatre, les raides mortes, les paniquées, les corps qui courent encore, les résistantes, les arc-boutées, les furieuses, les farouches, les rueuses, les bougresses, les bardasseuses, les pleines d’aplomb, les fugueuses, les couineuses, les supplieuses, les sans espoir.

Celle sur un abattoir où la folie du voir resurgit.

Et quand je ferme les yeux ça persiste, ça m’assomme, ça dépèce encore, ça écorche, ça entaille, ça découpe, ça pilasse, ça patauge dans la bile, les huiles amères, le rouge m’imprègne, m’empeste, m’empuante, tout me monte à la gorge, tout me ressuinte, les jets bruns, les éclaboussures, les souillures, ça m’assomme, le froid pénétrant, l’épais, le ruisselant, le coagulé, […]

Celle sur les grands patrons d’en haut.

ô grands patrons d’en haut nous en avons fini de nous taire qu’advienne votre effondrement, que la peste soit sur vous, crevures, fripons, faussaires, fornicateurs du capital, acquiesceurs de notre indignité perpétuelle, crevez autant que vous êtes, crevez une fois, sinistres morvures, crevez deux fois, crevez, vous et vos fléaux d’étoffes, crevez noyés dans vos pisseuses ambitions, crevez comme chiens dans leur gale, crevez, crevailles de manufactures, crevez, bavures à cravates, que la peste soit sur vous, que plaies vous empoignent, que phosphore vous défigure, que radium vous ronge, qu’amiante vous sidère, que raideurs vous figent, qu’arsenic vous infiltre, que poisons vous poissent les tripes, que nausées bilieuses vous tordent, que convulsions vous soulèvent, que se charognent vos carcasses, que mort très lente vous mâche… [l’extrait complet est ici]

Comment ne pas être ébloui?

(Elles n’auront jamais vu la mer…)

***

Ce billet est une mise à jour d’un texte paru dans l’infolettre du 15 octobre du Club des Irrésistibles. Archives inexistantes sur le site web des Bibliothèques de Montréal.

Mes remerciements à EddY, mon lecteur sensible, pour ses recherches lexicographiques et ses bons conseils.

__________

Carrère, Emmanuel, Kolkhoze, POL, 2025, 558 pages [Édition numérique].

Voyer, Marie-Hélène, Précieux sang suivi de Voir avec des yeux de chair, Saguenay, La Peuplade, coll. «Poésie», 2022, 196 p. [Édition numérique]